大問1 漢字

例年通りの難易度。2は、例年は文法であったが、今年は総画数を問うものであり、難易度は低めである。

大問2 韻文(短歌)

短歌の鑑賞が中心の問題。問いからヒントを得て答えていく必要がある。1は、「目にしたものをわかりやすく形容した光景」が「睡蓮の円錐形の蕾」に対応している。また、「労働」(畑仕事)の後の作業には、鍬を「ざぶざぶ」と「音」を用いて表現している。問い、鑑賞文と照らし合わせていけば難しくないため、あまり時間をかけずに進めていきたい。

大問3 古文

一つの古文に対し、3人の学生が話し合っている。本部をそのまま訳せなくても、焦らず会話文で予測していきたい。記述量も難易度も例年と変わらない。2の記述は、会話文の前後から本文を読み取る問題。会話文の「そんなことになったら平公の名前に傷がつくことになると心配した」という部分が、本文の「臣窃かに君の為に之を恥づ」にあたる。そのため、その直前の「後世音を知る者有らば、将に鐘の調はざるを知らんとす」を見つけ出し、字数、前後の文章に合わせれば解くことができる。

大問4 小説

入試頻出の中学部活動における話である。視点と語り手が切りかわり、場面、状況の整理が難しく、多くの受験者がこの小説でつまずいたと予想される。論説文も残っているため時間を使いすぎることは避けたい。1は、傍線部の前後ではなく、回想場面における黒野と早緑のやり取りから読み取ることができる。3は、陸上が好きになるまでの過程を直前の2人の会話から、また回想場面から、好きなもの、得意なものがほしいという黒野との会話より読み取ることができる。4(2)は、前後の文章から、早緑が部活を頑張れない理由を書くことが分かる。全体的に傍線部周辺の読み取りよりも、回想場面の早緑の本心と、それを聞いた六花が何に気づいたかを理解することが重要である。記述の難易度はかなり高いが、記号問題の難易度はそれほど高いわけではないので、落ち着いて確実に点数につなげていきたい。

大問5 論説文

「未来予測」についての内容。我々が未来予測をすることがいかに困難であるかということと、未来世代に対しては未来をシミュレーションするのではなく「予見」をすることで配慮が可能ということが述べられている。内容は具体例が多く、筆者が述べている内容が分からなくても具体例を読めば主張が読み取れるようになっている。1は前年と同じく文法の問題。「未来倫理で」の「で」と同じ働きのものを選ぶ問題。こういった問題は別の言葉に言い換え、それと同じように言い換えられるものを探すと良い。例えば、今回の「未来倫理で」の「で」は「~において」と言い換えることができ、同じように言い換えられるものを見つけるとよい。2は「法則」という語を用いて本文中の「シミュレーション」とはどのような方法かを答える問題。第5段落の最初の文に「法則」という語が使われた一文があるので、その部分を書きかえられれば正解できる。3は「社会変化のうちにも法則性がある」という意見に対し、筆者がどのように否定しているかを60字以内で書く問題。下線部2と同じ段落内に筆者の意見が述べられているので、難易度は高くはない。しかしここまでに残り時間がほぼ無くなっている場合、書けなかった受験生も多くいたのではないかと思われる。5は第14段落で述べられている「未来予見」についての問題。(2)は「未来予見」について空欄に当てはまる言葉を本文中から書き抜く問題。書き抜き問題ではあるが、正解は第3段落に書かれているため、見つけられなかった受験生も多くいたものと思われる。

大問6 作文

ボランティア活動の案内方法について、会話文から意見を述べる問題。放送と文書のどちらが良いか比較しながら書くことができれば問題ない。

福島県の高校入試情報

福島県の高校入試情報 [1.福島県高校入試 基礎知識]

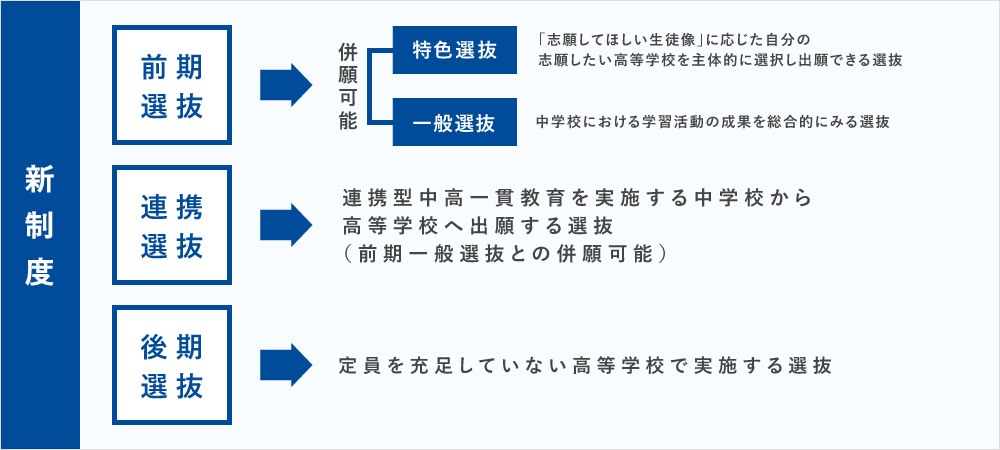

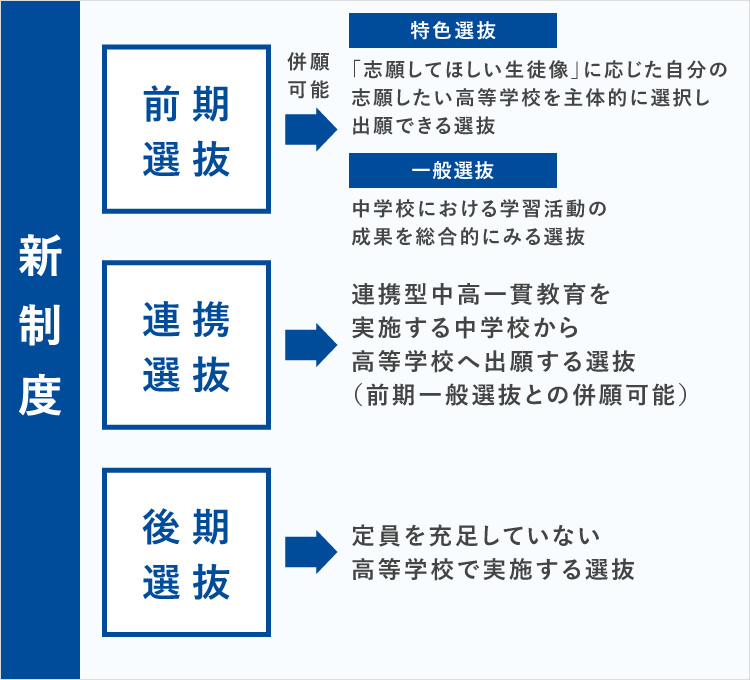

令和2年度入試より県立高校入学者選抜制度が変更されました

入試の概要

受験方法は大きく分けて2種類!

- ①特色選抜(推薦入試に近いもの) →面接・小論文・実技等+調査書+志願理由書+学力検査(5教科)

- ②一般選抜(いわゆる入試) →調査書+学力検査(5教科))+面接

| ポイント! | ||

|---|---|---|

| どちらの場合も、5教科の学力検査があります。だから、今までのⅠ期選抜のように学力検査なしで合否が決まる入試はありません。学力検査対策は全員必須になります。 |

※表は横にスクロールできます。

| 概要 | 選抜方法 | 実施時期 | 定員枠 | 合格発表日 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期選抜 | 特色選抜 | 各高校が「志願してほしい生徒像」を具体的に示し、各高校の特色に応じて実施する選抜 | ・調査書 ・志願理由書 ・学力検査・面接 ・小論文、実技(校長の判断により実施) | ・学力検査 2024年3月5日(火) ・面接、小論文、実技等 2024年3月5日(火)~7日(木)で学校長が指定した日 | 定員の5%~50% | 3/14(木) |

| 一般選抜 | 中学校における学習活動の成果を総合的にみる選抜 | ・調査書 ・学力検査 ・面接(校長の判断により実施) | 定員枠から特色選抜合格者を除いた人数 | |||

| 後期選抜 | 定員を充足していない高校で実施する選抜 | 調査書、面接及び小論文(または作文)の結果を選抜資料とし、総合的に判定 | 2024年3月22日(金) | 定員を充足していない高校のみ実施 | 3/25(月) | |

福島県の高校入試情報 [2.福島県県立高校 特色選抜]

| 特色選抜内容 | |

|---|---|

| 募集定員 | 全定員の5%~50%の範囲内で、各高校ごとに設定します。 |

| 合計点数・配点 | 合計点数を各高校で500点満点から1000点満点までの間で決めることができます。配点に関しても各高校の志望してほしい生徒像に基づき異なります。当日の学力試験で国数英が2倍の100点満点になり学力試験が400点満点になる高校や、調査書において国数英理社の評定が3倍になり、3年間で285点満点となる高校があるなど様々です。 |

| 調査書 | 中学校3年間の「各教科の学習の記録」「特別活動等の記録」が点数化されます。「特別活動等の記録」を得点化しない高校もあります。調査書の配点に関しては各高校によって異なります。 |

| 面接 | 学校によって形態が異なります。集団面接をする高校もあれば個人面接の高校もあります。得点に関しても点数化する高校もあれば、段階評価する高校もあります。 |

| 特色検査 | 学校によって内容が異なります。プレゼンテーションや実技等を行います。内容は点数は高校によって異なります。実施しない高校もあります。 |

| 特色選抜のポイント! | ||

|---|---|---|

| 志望校は、どんな生徒に志願してほしいのか?自分自身はその条件に合っているのかなど情報を集めましょう。今までのⅠ期選抜と異なり、学力検査が原則行われます。高校によって内容が異なるので、志望校の情報をしっかり把握しておきましょう。 |

「一般選抜で合格できる学力を身につけることが志望校合格の一番の近道!」

福島県の高校入試情報 [3.福島県県立高校 一般選抜情報]

| 一般選抜内容 | |

|---|---|

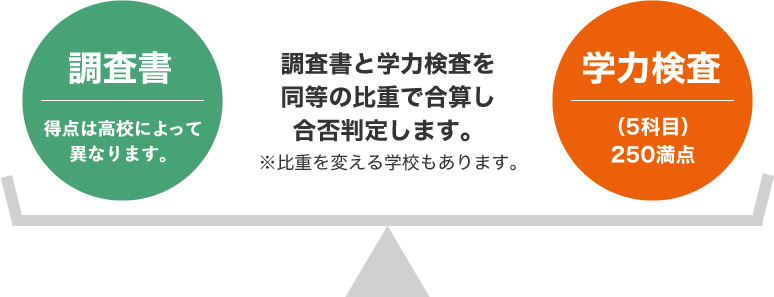

| 調査書 | 「各教科の学習の記録」において、国語、社会、数学、理科、英語の第1学年から第3学年の評定(75点満点)に、音楽、美術、保健体育、技術家庭の第1学年から第3学年の評定を2倍にしたもの(120点満点)を加えて、195満点となります。 「特別活動等の記録」に関しては点数化しないが、精査する高校がほとんどです。 |

| 学力検査 (5科目) | 国語、社会、数学、理科、英語(リスニングを含む)の5科目の試験です。検査時間は1科目50分です。1科目50点満点で、5科目合計で250点満点となります。 |

| 面接 | 特色のある面接を行う学校や、面接を実施しない学校があります。 |

学校配点とは?

学校により、各問の配点を県教育委員会が示す標準配点から変更することがあります。

| 一般選抜のポイント! |

|---|

| 最近の入試では、都市部の学校を中心に倍率が非常に高く、また、特色ある入試を行う学校も都市部の人気校が中心となっております。学力検査の特色を知り、入試当日に実力が発揮できる準備をしましょう。 |

令和6年度 福島県県立高校 一般選抜出題傾向

国語

数学

大問ごとの出題内容に大きな変更は見られなかったが、出題に工夫が見られる問題もあった。

例年同様、基本的な計算問題から難易度の高い応用問題まで幅広く出題されている。対策としては、基礎をしっかり固めることはもちろんであるが、基本的な問題であっても解法を身につけるだけでなくしっかりとした「理解」を伴わせる必要がある。また、記述問題や難易度の高い問題の配点が高いため、高得点を取るには『方程式の文章題』『図形の証明』『関数』『空間図形』といった応用的な内容を攻略できる力を身につける必要がある。

大問1・2 計算問題、基本問題の小問集合

基本的な内容が出題される。大問1の計算問題はごく基礎的な内容であった。大問2に関しては、難易度は決して高くなかったが、(4)で「四分位数」、(5)でコンパスを使った「作図」といった問題集や模試では扱いが少ない内容が出題され、細部まで対策を怠ることが出来ないことを再認識する内容であった。

大問3 (1)確率(2)規則性

(1)の確率は、さいころの目に応じて点が六角形の頂点を移動する問題。問題文に書かれた状況をしっかり把握し、「場合の数」を正確に捉える必要がある問題であった。(2)は3年連続で規則性からの出題。タイルを敷き詰める際の枚数を問う問題であるが、どのようなルールで枚数が増えているかを捉える練習と文章でそれを伝える能力を養う必要がある。

大問4 方程式の文章題

容器から水を移す問題。様々な文章題に触れ、水を移した側と移された側の水の量を文字式で表すことができれば難易度は高くないが、初見に近い状態だと戸惑うであろう問題であった。

大問5…直角三角形の合同の証明

合同な長方形を回転させてできる三角形の合同から等しい辺を導き出す問題。補助線さえ引ければ合同まで導くことは難しくないが、コンピュータの画面を用いた設定にするなど出題に工夫が見られた。また、「回転する図形」を使った証明に慣れていないと面食らう可能性もある内容であった。

大問6 関数

例年通りのグラフを使った応用問題であった。(1)(2)は関数の式に座標を代入することで必要な値を求めていく基本的な内容であった。(3)に関しては、文字で座標を表し、それを用いて線分の長さを表し座標を求める問題。例年かなりの難問になるが今年は上位高校の受験者であれば十分解ける内容であった。

大問7 空間図形

例年通りの空間図形の問題。中3二学期後半以降に習う「相似な図形」「三平方の定理」を使う問題であり、3学期からの期間でどれだけ問題に慣れるかが鍵になる。(2)②の四角錘の頂点の位置を把握するには相当の演習が必要である。

英語

大問1 リスニング

放送問題1、2、3の構成。

放送問題1は直樹と留学生のメアリーの対話を聞いて質問の答えとして適当なものを選ぶ問題。放送で流れる英文のレベルは中1~中2レベルの内容なので、学校でしっかりとこれまで学習できた生徒は問題なく解けるレベルである。

放送問題2は二人の対話を聞いて、対話の続きを答える問題。全文聞き取れなくても、例えば最初の問題(傘を無くしたことについて)では最後の文章で「What color(何色?)」という単語を聞き取ることができれば答えにたどり着くことができる。

放送問題3は雄太が英語の授業で発表した内容を聞きながら、空欄に当てはまる英単語を書く問題。流れる英文は中2レベルでそこまで難しくは無いものの、リスニング対策をしていない場合はかなり難しく感じるだろう。また、解答として答える単語のレベルは普段あまり書かないような単語(personやtroubleなど)もあるため、中1のころからしっかりと学習習慣を持ち、コツコツできていない生徒は「聞き取れたが単語のスペルが分からなくて書けない」状況になる可能性もある。 リスニング問題に関しては、今回の放送問題3のように見直しができる部分もあるので、問題が終わった後にすぐ大問2にいくのではなく、時制や三単現のS、複数形か単数形かなどの見直しをするクセをつける必要がある。今回の問題でも、①の答えは「went」だが、文章全体が過去形なので答えも過去形になることが後からでも分かるようになっている。 大問2 文法問題 (1)~(3)の構成。文法問題であるが、会話の流れを連想しないと解けない問題が多い。使用されている文法は、基本から応用まで幅広いが、昨年度のものより若干ではあるが簡単になっている。

(1)①( )の後の文が「I want to read it again(私はもう一度それを読みたい).」であることから、アのmagazineが答えであることが分かる。

②文脈から適切な表現を選択する問題。話の流れから「笑顔は私を前向きにさせ続ける」となる「keep me positive」のエが正解。中3の1学期内容の文法力があれば解けるが、教科書ではあまり出てこない文法なので、英語が苦手な生徒は苦戦した可能性がある。

③どこで電車のチケットを買えば良いかという質問に対し答える問題。選択肢的にイしかありえないので、難易度は低い。

(2)受動態(be動詞+過去分詞)を使う問題。難易度は低い。

(3)前後の文章を訳し、対応する選択肢を探す。最初から埋めていくより、分かる部分から解いていった方が良い。例えば、Aの返答でI like your vegetable pizza.と答えていることからWhich~?のような「どちらが好きか」を聞く「ウ」が2に入る。 大問3 英単語、英文解答 難易度は高め。英語がもし苦手であれば解くことは難しい。(2)はここ数年頻出の自由英作(絵を見てその状況を説明する問題)だが、難しく考えず自分が書けるレベルの内容を書けば点がもらえるだろう。

(1) Tomorrow is the last day of your homestay. I will miss you. に対し状況を理解しながらI wish I [ A ] here longer.の[ A ] に当てはまる語を考えて2語で書く問題。I wish~で始まることから仮定法であること、直後の文章がI wish I could, too.であることから、[ A ]に入る答えは、例えば【 could stay 】などが答えになることが分かる。

(2)「Did you have a good time during your stay? (あなたは滞在中に良い時を過ごしましたか?)」というJohnのセリフに対し、絵を見て敦にとって何が一番の思い出なのかを予想し、それを英文にして書く問題。絵を見ると海で泳いでいる様子やバスケットボールをしている様子が描かれているので、例えば【 enjoyed swimming in the sea and playing basketball with you.】などと書ければ正解となる。もし英語が苦手であれば自分の書ける範囲の英語力で何かしら書くことができれば、場合によっては部分点がもらえるだろう。 大問4 対話文 ・テーマは「デジタル教材について」

・総単語数 521語

【内訳】

中1 339語(65%)

中2 89語(17%)

中3 42語(8%)

※その他(注釈の語)51語(10%)

昨年に比べて60語程増えているが、中1の単語の割合が高まった(昨年度は中1単語の割合は49%)ので、受験生は読みやすかっただろう。また、令和5年度のテーマは「インドの識字率」であまり身近ではない内容であったが、今年度のテーマは身近なテーマでもあったので、しっかり読みさえすれば内容の理解ができないといったことは無かったのではと思う。 ただし、文章の後半になるにつれて中2中3で習った単語の割合が多くなるので、単語をコツコツ学習していない生徒は後半の文章に関連する問題が解けなかった可能性がある。

問題は小問6問。うち選択問題が4問。

(1)と(3)は本文の空欄に当てはまる英語を選択する。選択肢の英語に難解なものはなく、会話の流れをつかめていれば全く難しくない。

(2)は表の内容から空欄に当てはまる数字を選ぶ問題。本文が読めていなくても、問題文と表を照らし合わせれば容易に選択できる。(1)~(3)の選択問題だけで全部で8点。書くことが苦手であっても、丁寧に読む練習をすれば得点できるところ。

(4)は本文の内容と一致する内容を選択する問題。本文の内容を読み解く必要があるが、英語が苦手な生徒は問題文の主語に注目すればある程度は分かる。例えば、アの選択肢はTakuya has finished English and is using his tablet to play a game. とあり、主語が「Takuya」であることから本文中のTakuyaの発言から探すようにすると答えが導きやすい。

(5)問題文と似た文章を本文中から探すと、後ろから2行目にほぼ同じ文があるので、そこから抜き出すように書けば正解できる。

(6)は昨年同様に条件英作文。今年度は「インターネットで本を買うこと」について賛成か反対かを書く。既に文の大枠は示されているので、自分がどちらが良いかを選び、「because」につながる理由を8語以上で書ければよい。あまり難しい英語を使おうとせずに、自分が書ける単語、文法で簡単な英文を書くことが大切。配点が3点なので、空欄には絶対しないこと。普段から基本的な英作文に慣れておけばそこまで難しいものではない。 大問5 スピーチの原稿 テーマは「日本に引っ越してきた外国人生徒が書いたスピーチ原稿」

・総単語数 598語

【内訳】

中1 426語(87%)

中2 32語(5.3%)

中3 22語(3.6%)

語数は多いが基本単語が多いこと、話の内容も高校入試ではよく出てくるテーマであることからそこまで難しいものではなかった。ただし、ここまで来るのに時間がかかりすぎてしまうとほぼ解けなくなってしまうので、大問5に至るまでに12~15分ほどは残しておかないと厳しい。 小問構成も昨年通り。(1)~(4)までの記号問題は英語が苦手な生徒でも対応できるレベルの難易度。逆にここの記号問題で得点できないと他の受験生と差が生まれてしまう。(5)は英語が得意な生徒でないとなかなか対応できない(本文から該当箇所を探し、与えられた文につながるように変形させたり、表現を変える必要があるため)。(6)は本文の要約問題となっており、soの文とbecauseの文を書きかえられればそれほど難しくないので、進学校を目指しているのならば得点してほしいところ。

問題は小問6問。うち選択問題が4問。

(1) は本文中の[ A ]に当てはまる単語をア~エから選ぶ問題。フィリピンの友人たちと別れる際の心情を選ぶ。直前の文章で「最初は外国に(この場合は日本)に行くことが楽しみだった」とあるが、その直後にButと言っているので旅立つ際は真逆の気持ちになったことが分かる。よって答えはウのsad(悲しい)が正解。

(2) 本文中の[ B ]に入る文章をア~エから選ぶ問題。直前の文章で日本とフィリピンの生活の違い(食事の際にはしを使うことなど)に戸惑っている様子が見て取れるので、内容的に合うイが正解となる。

(3) 下線部thatの内容を示した英文をア~エの中から選ぶ問題。直前の文章とほぼ同じ内容のアが正解となる。

(4) 本文の内容に合うものをア~エから選ぶ問題。難易度はそこまで高くないが、全文を読む時間を確保できていないと正解は難しい。

(5) 本文の内容に合うように質問に対し英語で答える問題。①の問題は第5段落の最後の文にwe began to practice English conversation together, and soon we became good friends.とあるので、答えはpracticing English conversation.が答えとなる。本文中に書いてある文章を参考に書けるので、比較的正解になりやすい。②も7段落目の内容を読み解けば書けない内容ではないが、問題に合うように多少変換させる必要があるので、①に比べ難易度が高め。

(6) ジョアンのスピーチの要約を書く問題。形式的には自由英作文になるが、本文の後ろから3行目の内容を空欄に当てはめる形に9語以上で書ければ正解となる。難易度はそこまで高くないが、時間が無いと答えの箇所が見つけられない可能性がある。

放送問題1は直樹と留学生のメアリーの対話を聞いて質問の答えとして適当なものを選ぶ問題。放送で流れる英文のレベルは中1~中2レベルの内容なので、学校でしっかりとこれまで学習できた生徒は問題なく解けるレベルである。

放送問題2は二人の対話を聞いて、対話の続きを答える問題。全文聞き取れなくても、例えば最初の問題(傘を無くしたことについて)では最後の文章で「What color(何色?)」という単語を聞き取ることができれば答えにたどり着くことができる。

放送問題3は雄太が英語の授業で発表した内容を聞きながら、空欄に当てはまる英単語を書く問題。流れる英文は中2レベルでそこまで難しくは無いものの、リスニング対策をしていない場合はかなり難しく感じるだろう。また、解答として答える単語のレベルは普段あまり書かないような単語(personやtroubleなど)もあるため、中1のころからしっかりと学習習慣を持ち、コツコツできていない生徒は「聞き取れたが単語のスペルが分からなくて書けない」状況になる可能性もある。 リスニング問題に関しては、今回の放送問題3のように見直しができる部分もあるので、問題が終わった後にすぐ大問2にいくのではなく、時制や三単現のS、複数形か単数形かなどの見直しをするクセをつける必要がある。今回の問題でも、①の答えは「went」だが、文章全体が過去形なので答えも過去形になることが後からでも分かるようになっている。 大問2 文法問題 (1)~(3)の構成。文法問題であるが、会話の流れを連想しないと解けない問題が多い。使用されている文法は、基本から応用まで幅広いが、昨年度のものより若干ではあるが簡単になっている。

(1)①( )の後の文が「I want to read it again(私はもう一度それを読みたい).」であることから、アのmagazineが答えであることが分かる。

②文脈から適切な表現を選択する問題。話の流れから「笑顔は私を前向きにさせ続ける」となる「keep me positive」のエが正解。中3の1学期内容の文法力があれば解けるが、教科書ではあまり出てこない文法なので、英語が苦手な生徒は苦戦した可能性がある。

③どこで電車のチケットを買えば良いかという質問に対し答える問題。選択肢的にイしかありえないので、難易度は低い。

(2)受動態(be動詞+過去分詞)を使う問題。難易度は低い。

(3)前後の文章を訳し、対応する選択肢を探す。最初から埋めていくより、分かる部分から解いていった方が良い。例えば、Aの返答でI like your vegetable pizza.と答えていることからWhich~?のような「どちらが好きか」を聞く「ウ」が2に入る。 大問3 英単語、英文解答 難易度は高め。英語がもし苦手であれば解くことは難しい。(2)はここ数年頻出の自由英作(絵を見てその状況を説明する問題)だが、難しく考えず自分が書けるレベルの内容を書けば点がもらえるだろう。

(1) Tomorrow is the last day of your homestay. I will miss you. に対し状況を理解しながらI wish I [ A ] here longer.の[ A ] に当てはまる語を考えて2語で書く問題。I wish~で始まることから仮定法であること、直後の文章がI wish I could, too.であることから、[ A ]に入る答えは、例えば【 could stay 】などが答えになることが分かる。

(2)「Did you have a good time during your stay? (あなたは滞在中に良い時を過ごしましたか?)」というJohnのセリフに対し、絵を見て敦にとって何が一番の思い出なのかを予想し、それを英文にして書く問題。絵を見ると海で泳いでいる様子やバスケットボールをしている様子が描かれているので、例えば【 enjoyed swimming in the sea and playing basketball with you.】などと書ければ正解となる。もし英語が苦手であれば自分の書ける範囲の英語力で何かしら書くことができれば、場合によっては部分点がもらえるだろう。 大問4 対話文 ・テーマは「デジタル教材について」

・総単語数 521語

【内訳】

中1 339語(65%)

中2 89語(17%)

中3 42語(8%)

※その他(注釈の語)51語(10%)

昨年に比べて60語程増えているが、中1の単語の割合が高まった(昨年度は中1単語の割合は49%)ので、受験生は読みやすかっただろう。また、令和5年度のテーマは「インドの識字率」であまり身近ではない内容であったが、今年度のテーマは身近なテーマでもあったので、しっかり読みさえすれば内容の理解ができないといったことは無かったのではと思う。 ただし、文章の後半になるにつれて中2中3で習った単語の割合が多くなるので、単語をコツコツ学習していない生徒は後半の文章に関連する問題が解けなかった可能性がある。

問題は小問6問。うち選択問題が4問。

(1)と(3)は本文の空欄に当てはまる英語を選択する。選択肢の英語に難解なものはなく、会話の流れをつかめていれば全く難しくない。

(2)は表の内容から空欄に当てはまる数字を選ぶ問題。本文が読めていなくても、問題文と表を照らし合わせれば容易に選択できる。(1)~(3)の選択問題だけで全部で8点。書くことが苦手であっても、丁寧に読む練習をすれば得点できるところ。

(4)は本文の内容と一致する内容を選択する問題。本文の内容を読み解く必要があるが、英語が苦手な生徒は問題文の主語に注目すればある程度は分かる。例えば、アの選択肢はTakuya has finished English and is using his tablet to play a game. とあり、主語が「Takuya」であることから本文中のTakuyaの発言から探すようにすると答えが導きやすい。

(5)問題文と似た文章を本文中から探すと、後ろから2行目にほぼ同じ文があるので、そこから抜き出すように書けば正解できる。

(6)は昨年同様に条件英作文。今年度は「インターネットで本を買うこと」について賛成か反対かを書く。既に文の大枠は示されているので、自分がどちらが良いかを選び、「because」につながる理由を8語以上で書ければよい。あまり難しい英語を使おうとせずに、自分が書ける単語、文法で簡単な英文を書くことが大切。配点が3点なので、空欄には絶対しないこと。普段から基本的な英作文に慣れておけばそこまで難しいものではない。 大問5 スピーチの原稿 テーマは「日本に引っ越してきた外国人生徒が書いたスピーチ原稿」

・総単語数 598語

【内訳】

中1 426語(87%)

中2 32語(5.3%)

中3 22語(3.6%)

語数は多いが基本単語が多いこと、話の内容も高校入試ではよく出てくるテーマであることからそこまで難しいものではなかった。ただし、ここまで来るのに時間がかかりすぎてしまうとほぼ解けなくなってしまうので、大問5に至るまでに12~15分ほどは残しておかないと厳しい。 小問構成も昨年通り。(1)~(4)までの記号問題は英語が苦手な生徒でも対応できるレベルの難易度。逆にここの記号問題で得点できないと他の受験生と差が生まれてしまう。(5)は英語が得意な生徒でないとなかなか対応できない(本文から該当箇所を探し、与えられた文につながるように変形させたり、表現を変える必要があるため)。(6)は本文の要約問題となっており、soの文とbecauseの文を書きかえられればそれほど難しくないので、進学校を目指しているのならば得点してほしいところ。

問題は小問6問。うち選択問題が4問。

(1) は本文中の[ A ]に当てはまる単語をア~エから選ぶ問題。フィリピンの友人たちと別れる際の心情を選ぶ。直前の文章で「最初は外国に(この場合は日本)に行くことが楽しみだった」とあるが、その直後にButと言っているので旅立つ際は真逆の気持ちになったことが分かる。よって答えはウのsad(悲しい)が正解。

(2) 本文中の[ B ]に入る文章をア~エから選ぶ問題。直前の文章で日本とフィリピンの生活の違い(食事の際にはしを使うことなど)に戸惑っている様子が見て取れるので、内容的に合うイが正解となる。

(3) 下線部thatの内容を示した英文をア~エの中から選ぶ問題。直前の文章とほぼ同じ内容のアが正解となる。

(4) 本文の内容に合うものをア~エから選ぶ問題。難易度はそこまで高くないが、全文を読む時間を確保できていないと正解は難しい。

(5) 本文の内容に合うように質問に対し英語で答える問題。①の問題は第5段落の最後の文にwe began to practice English conversation together, and soon we became good friends.とあるので、答えはpracticing English conversation.が答えとなる。本文中に書いてある文章を参考に書けるので、比較的正解になりやすい。②も7段落目の内容を読み解けば書けない内容ではないが、問題に合うように多少変換させる必要があるので、①に比べ難易度が高め。

(6) ジョアンのスピーチの要約を書く問題。形式的には自由英作文になるが、本文の後ろから3行目の内容を空欄に当てはめる形に9語以上で書ければ正解となる。難易度はそこまで高くないが、時間が無いと答えの箇所が見つけられない可能性がある。

理科

1.全体分析

全体として難易度は低く、出題された大問数にも変更は無い。日常生活に絡めた試験内容から実験内容の考察へとシフトした内容であった。基礎事項を問う問題でも長文による出題がほとんどで、問題文を読んで何を問われているか的確に考えられるかが重要である。また、会話文による出題形式が消滅。文章と図表からどの情報を選び、どう活用するかを思考できる能力が求められる試験内容であった。計算問題に関しては一部を除いて公式が理解できていれば十分に対応可能。 2.生物分野 大問1は動物のからだのつくりとはたらき(中2)、大問2は遺伝の規則性(中3)からの出題であった。生物分野に関しては、中2内容と顕微鏡の使い方(中1)、中3内容と植物の分類(中1)など、学年横断型の出題が見られる。大問1では(3)で魚類の心房と心室に関する出題があったが、知識として知らなくとも、心房と心室の役割や弁の付き方など、基本的な知識を冷静に組み合わせて対応できれば正答可能である。大問2に関しては自家受粉の説明や、オーソドックスな遺伝の計算問題が出題されている。遺伝の単元を勉強していく中であれば、触れることの多い問題である。 3.地学分野 大問3は動き続ける大地(中1)、大問4は4年ぶりに地球の運動と天体の動き(中3)からの出題であった。大問3では「緊急地震速報」を絡めた計算問題が出題。それ以外は基礎的な問題にとどまった。大問4では記述問題の出題が見られるが、学校で行う実験内容の考察で必ず触れる内容である。(4)の問題では、北半球と南半球の気候の違い、太陽光のあたり方など、知識を組み合わせて考察する必要がある問題であった。 4.化学分野 大問5は物質の姿と状態変化(中1)、大問6は水溶液とイオン(中3)からの出題であった。大問4に関しては、3年連続中1化学からの出題となった。「密度が1に近づいていくほど水の割合が大きくなる」ことが実験結果の表から読み取ることができるかが重要であり、限られた情報の理解力と活用力が試される問題であった。大問6に関しても、2年連続イオンからの出題となった。基本的な内容が多いが、(4)に関しては中1理科「濃度」と絡めた問題であり、提示されたグラフの読み取りも必要な計算問題であった。計算過程は複雑なものではないため、グラフを的確に活用できれば、対応は十分可能。 5.物理分野 大問7は水圧と浮力(中3)、大問8電流の性質(中2)からの出題であった。大問7では計算問題の数自体は多く、浮力と圧力共に出題されているが、どちらも基礎事項を問う内容である。グラフと問題文、図があらわす内容が的確に読み取れていれば十分対応可能。大問8に関しては、後半の計算問題に関して注意が必要。特に(4)に関しては、時間に余裕がない中で、①を正答するために用いた知識を②へスムーズに応用できるかがポイントとなる。計算過程は複雑なものではなかった。

全体として難易度は低く、出題された大問数にも変更は無い。日常生活に絡めた試験内容から実験内容の考察へとシフトした内容であった。基礎事項を問う問題でも長文による出題がほとんどで、問題文を読んで何を問われているか的確に考えられるかが重要である。また、会話文による出題形式が消滅。文章と図表からどの情報を選び、どう活用するかを思考できる能力が求められる試験内容であった。計算問題に関しては一部を除いて公式が理解できていれば十分に対応可能。 2.生物分野 大問1は動物のからだのつくりとはたらき(中2)、大問2は遺伝の規則性(中3)からの出題であった。生物分野に関しては、中2内容と顕微鏡の使い方(中1)、中3内容と植物の分類(中1)など、学年横断型の出題が見られる。大問1では(3)で魚類の心房と心室に関する出題があったが、知識として知らなくとも、心房と心室の役割や弁の付き方など、基本的な知識を冷静に組み合わせて対応できれば正答可能である。大問2に関しては自家受粉の説明や、オーソドックスな遺伝の計算問題が出題されている。遺伝の単元を勉強していく中であれば、触れることの多い問題である。 3.地学分野 大問3は動き続ける大地(中1)、大問4は4年ぶりに地球の運動と天体の動き(中3)からの出題であった。大問3では「緊急地震速報」を絡めた計算問題が出題。それ以外は基礎的な問題にとどまった。大問4では記述問題の出題が見られるが、学校で行う実験内容の考察で必ず触れる内容である。(4)の問題では、北半球と南半球の気候の違い、太陽光のあたり方など、知識を組み合わせて考察する必要がある問題であった。 4.化学分野 大問5は物質の姿と状態変化(中1)、大問6は水溶液とイオン(中3)からの出題であった。大問4に関しては、3年連続中1化学からの出題となった。「密度が1に近づいていくほど水の割合が大きくなる」ことが実験結果の表から読み取ることができるかが重要であり、限られた情報の理解力と活用力が試される問題であった。大問6に関しても、2年連続イオンからの出題となった。基本的な内容が多いが、(4)に関しては中1理科「濃度」と絡めた問題であり、提示されたグラフの読み取りも必要な計算問題であった。計算過程は複雑なものではないため、グラフを的確に活用できれば、対応は十分可能。 5.物理分野 大問7は水圧と浮力(中3)、大問8電流の性質(中2)からの出題であった。大問7では計算問題の数自体は多く、浮力と圧力共に出題されているが、どちらも基礎事項を問う内容である。グラフと問題文、図があらわす内容が的確に読み取れていれば十分対応可能。大問8に関しては、後半の計算問題に関して注意が必要。特に(4)に関しては、時間に余裕がない中で、①を正答するために用いた知識を②へスムーズに応用できるかがポイントとなる。計算過程は複雑なものではなかった。

社会

例年と同じく、地理・歴史・公民それぞれ大問2つずつ、計6題構成だった。昨年度は出題形式の変更という点で例年との差別化を図っていたが、今年度はその新しい出題形式をもとに難易度を上げてきた、という印象。また、表やグラフを用いた問題が多く出題された。

大問1 世界地理

今年度はユーラシア大陸、アフリカ大陸の赤道から北緯60度までの地図を掲載。北緯50度を答えさせた後は雨温図、農業、工業、人口、信者数、と様々な表やグラフから出題。6択問題になると消去法だけでは解答を導きづらくなり、難易度は上がったと言えるだろう。

大問2 日本地理

今年度は北海道、東北地方。地元だからだろうか、地域全般に対しての問いかけというよりは、各道県への問いが多かった。世界地理と違い、こちらは各道県と内容は細かいが教科書内容を抑えていれば十分に対応可能。ただし記述問題は、知識ではなく表現力が問われる問題となっている。

大問3 歴史(古代~近代)

古代~近代の年表をもとにして答える問題。年表をきっかけとして各時代の資料をもとに答える設問がほとんど。解答自体はよく聞く言葉だが、それを答えさせる設問にかなりの工夫を凝らしている。用語に対する知識を深めるような勉強の仕方の工夫が必要。

大問4 歴史(近現代)

祝日についてのレポート、年表をもとに出題。一般的な政治史というよりは法制史、教育史中心の出題。普段あまり深く触れない分野に加えて、ここでも単なる一問一答の知識だけでは解けないような資料、発問内容に工夫を凝らして解答を問う問題が多かった。

大問5 公民(経済分野)

教師と生徒のグローバル化の会話をもとに経済分野を中心にエネルギー、国際関係に関して出題。地理、歴史と違い、問題集等でよく見るタイプの出題。基礎基本を押さえておけば十分に対応可能。

大問6 公民(憲法、政治分野)

日本の諸課題というテーマで上がってきたカードをもとにした問題。経済分野同様、基礎基本を押さえておけば十分に対応可能。最後の記述問題も、知識ではないのでやり切ってほしい。

※今年度はここ数年の「選択肢を増やす」「漢字指定」「中3の3学期内容」といった出題の仕方であったり、学習しきれていないところを多めに出題することによって差をつけようという、出題形式の変更から、見慣れない資料やグラフ等の多様による「問いかけ方」により従来との差別化を本格的に図ってきたと言えるだろう。そういう意味では、ここから数年間は難易度が上がる一方になると予測される。

※今年度はここ数年の「選択肢を増やす」「漢字指定」「中3の3学期内容」といった出題の仕方であったり、学習しきれていないところを多めに出題することによって差をつけようという、出題形式の変更から、見慣れない資料やグラフ等の多様による「問いかけ方」により従来との差別化を本格的に図ってきたと言えるだろう。そういう意味では、ここから数年間は難易度が上がる一方になると予測される。