大問1 漢字

例年よりも難易度は低めであり、書き問題は小学生の漢字がほとんど。2は、今年は慣用句の使い方を問う問題であった。

大問2 韻文(俳句)

俳句の鑑賞が中心の問題。「星」を題材とした俳句がA~Fまであり、問われている情景に適した俳句を選んでいく。体言止めや擬人法といった知識も必要だが、基本は問いからヒントを得て答えていく必要がある。

大問3 漢文

古文の出題が多かったが、今年度は漢文であった。書き下し文に対して、1では現代仮名遣いと返り点を問う問題。2では、3人の学生が話し合っている中で空欄を補充する問題。記述が他の問題に比べるとやや難しめではあるが、全体的に難易度は低めである。

大問4 小説

昨年までは、中学部活動における話であったが、今年度は小学生の主人公の語りで進む話であった。主人公の父親が授業参観に来れないとき、その後の展開の心情の変化を読み取る問題。直接的な表現で気持ちが示されているため、心情を読み取ることはそれほど難しくはない。また、その表現の前後の出来事を整理することで、その心情に至った理由も導き出すことができる。

大問5 論説文

生物の共生について具体的な生物を例に挙げた後、生物全体の相互の関わりや人間社会においての共生について述べている。1は、例年通り品詞を問う問題。記述問題は2題。どちらも前段に述べられている内容をまとめる問題である。3は、字数が50字と例年よりやや少なめであるため、前段の内容から必要最低限な言葉を選びまとめる必要があり、難しいと思われる。ただ、文章の構成はわかりやすく、例年より読みやすく内容も理解しやすい。

大問6 作文

発表原稿AとBの違いを踏まえてどちらが良いか意見を述べる問題。今年度は発表原稿の比較だったが、グラフ・表・ポスターなどその年によって資料はさまざまなものが出てくるので、いろいろなタイプの条件作文を書く練習をしておきたい。試験時間が50分であることを考えると、8分以内で書き上げられる力が必要となる。

福島県の高校入試情報

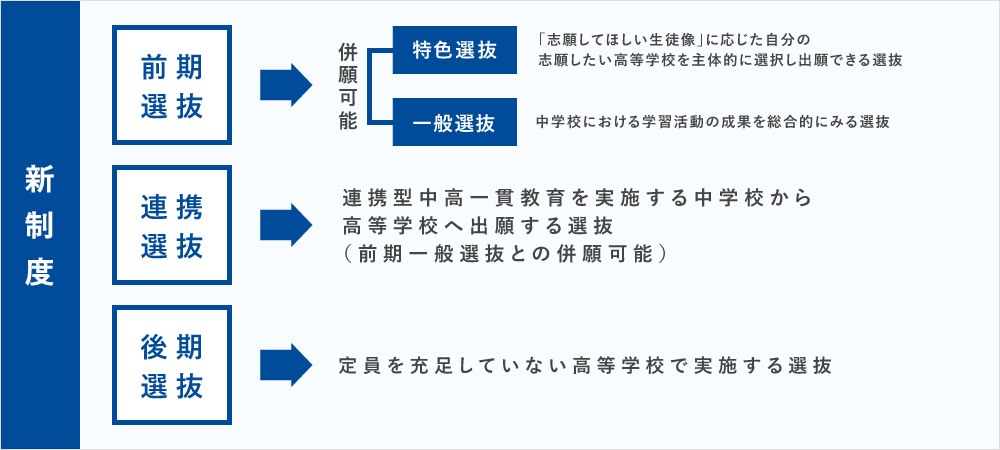

福島県の高校入試情報 [1.福島県高校入試 基礎知識]

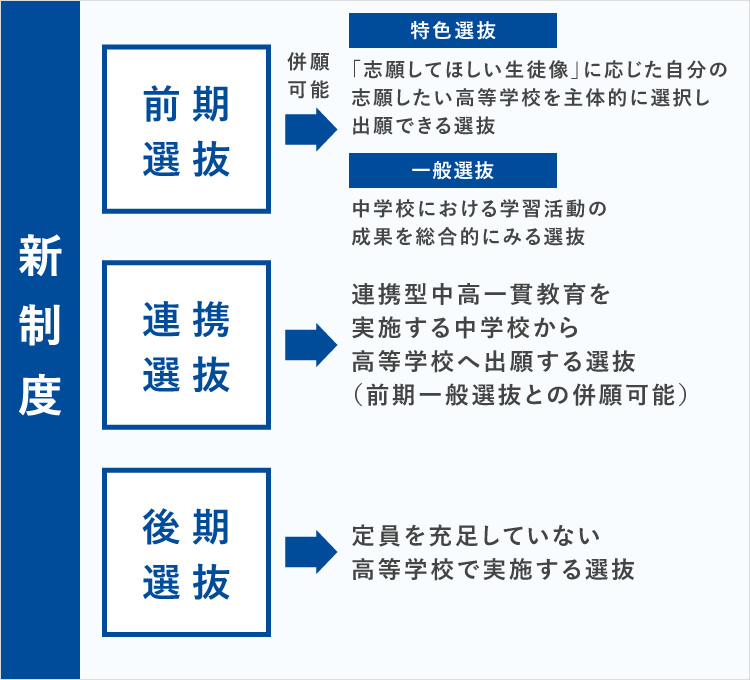

入試の概要

- ①特色選抜(推薦入試に近いもの) →面接・小論文・実技等+調査書+志願理由書+学力検査(5教科)

- ②一般選抜(いわゆる入試) →調査書+学力検査(5教科))+面接

| ポイント! | ||

|---|---|---|

| どちらの場合も、5教科の学力検査があります。だから、今までのⅠ期選抜のように学力検査なしで合否が決まる入試はありません。学力検査対策は全員必須になります。 |

※表は横にスクロールできます。

| 概要 | 選抜方法 | 実施時期 | 定員枠 | 合格発表日 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 前期選抜 | 特色選抜 | 各高校が「志願してほしい生徒像」を具体的に示し、各高校の特色に応じて実施する選抜 | ・調査書 ・志願理由書 ・学力検査・面接 ・小論文、実技(校長の判断により実施) | ・学力検査 2025年3月5日(水) ・面接、小論文、実技等 2025年3月6日(木)~7日(金)で学校長が指定した日 | 定員の5%~50% | 3/14(金) |

| 一般選抜 | 中学校における学習活動の成果を総合的にみる選抜 | ・調査書 ・学力検査 ・面接(校長の判断により実施) | 定員枠から特色選抜合格者を除いた人数 | |||

| 後期選抜 | 定員を充足していない高校で実施する選抜 | 調査書、面接及び小論文(または作文)の結果を選抜資料とし、総合的に判定 | 2025年3月24日(月) | 定員を充足していない高校のみ実施 | 3/25(火) | |

福島県の高校入試情報 [2.福島県県立高校 特色選抜]

| 特色選抜内容 | |

|---|---|

| 募集定員 | 全定員の5%~50%の範囲内で、各高校ごとに設定します。 |

| 合計点数・配点 | 合計点数を各高校で500点満点から1000点満点までの間で決めることができます。配点に関しても各高校の志望してほしい生徒像に基づき異なります。当日の学力試験で国数英が2倍の100点満点になり学力試験が400点満点になる高校や、調査書において国数英理社の評定が3倍になり、3年間で285点満点となる高校があるなど様々です。 |

| 調査書 | 中学校3年間の「各教科の学習の記録」「特別活動等の記録」が点数化されます。「特別活動等の記録」を得点化しない高校もあります。調査書の配点に関しては各高校によって異なります。 |

| 面接 | 学校によって形態が異なります。集団面接をする高校もあれば個人面接の高校もあります。得点に関しても点数化する高校もあれば、段階評価する高校もあります。 |

| 特色検査 | 学校によって内容が異なります。プレゼンテーションや実技等を行います。内容は点数は高校によって異なります。実施しない高校もあります。 |

| 特色選抜のポイント! | ||

|---|---|---|

| 志望校は、どんな生徒に志願してほしいのか?自分自身はその条件に合っているのかなど情報を集めましょう。今までのⅠ期選抜と異なり、学力検査が原則行われます。高校によって内容が異なるので、志望校の情報をしっかり把握しておきましょう。 |

福島県の高校入試情報 [3.福島県県立高校 一般選抜情報]

| 一般選抜内容 | |

|---|---|

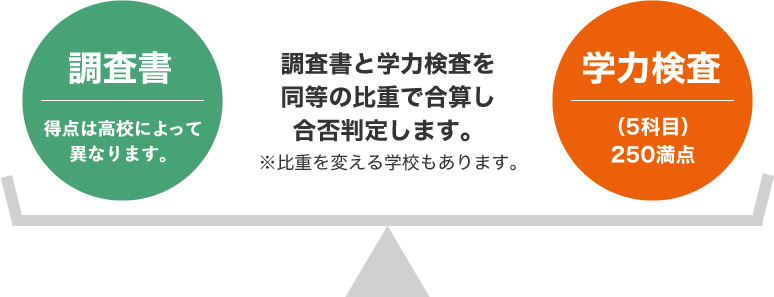

| 調査書 | 「各教科の学習の記録」において、国語、社会、数学、理科、英語の第1学年から第3学年の評定(75点満点)に、音楽、美術、保健体育、技術家庭の第1学年から第3学年の評定を2倍にしたもの(120点満点)を加えて、195満点となります。 「特別活動等の記録」に関しては点数化しないが、精査する高校がほとんどです。 |

| 学力検査 (5科目) | 国語、社会、数学、理科、英語(リスニングを含む)の5科目の試験です。検査時間は1科目50分です。1科目50点満点で、5科目合計で250点満点となります。 |

| 面接 | 特色のある面接を行う学校や、面接を実施しない学校があります。 |

| 一般選抜のポイント! |

|---|

| 最近の入試では、都市部の学校を中心に倍率が非常に高く、また、特色ある入試を行う学校も都市部の人気校が中心となっております。学力検査の特色を知り、入試当日に実力が発揮できる準備をしましょう。 |

令和7年度 福島県県立高校 一般選抜出題傾向

国語

数学

大問ごとの出題内容に大きな変更はなかったが、証明に穴埋めが入るなど変更もあった。

例年同様、基本的な計算問題から難易度の高い応用問題まで幅広く出題されている。対策としては、基礎をしっかり固めることはもちろんであるが、基本的な問題であっても解法を身につけるだけでなくしっかりとした「理解」を伴わせる必要がある。また、記述問題や難易度の高い問題の配点が高いため、高得点を取るには『方程式の文章題』『図形の証明』『関数』『空間図形』といった応用的な内容を攻略できる力を身につける必要がある。

大問1・2 計算問題、基本問題の小問集合

基本的な内容が出題される。大問1の計算問題はごく基礎的な内容であった。大問2に関しては、(4)は球の体積を求めた後に同じ体積の円錐の高さを求める問題であり、きちんと公式を身につけた上で活用する力が求められた。また、(5)の四分位数の問題は、しっかりと四分位数の意味を理解していないと解けない問題であった。

大問3 (1)確率(2)規則性

(1)の確率は、袋から数字の書かれたカードを取り出し、その数字を計算結果を元に場合の数、確率を求める問題。ある程度、確率の問題に触れていれば決して難しい問題ではなかった。(2)は4年連続で規則性の問題。正方形をルールに従って並べていく問題であるが、どのようなルールで数が増えているかを捉える練習と文章でそれを伝える能力を養う必要がある。

大問4 方程式の文章題

時間を文字として、「時間」「道のり」を表す式で立式する「速さ」の連立方程式の問題。きちんと文字の定義を考え、関係の式を表すことができれば難しくはない問題であった。

大問5…三角形の合同の証明

平行四辺形の性質を用い、(1)で1組目の三角形の合同を示した後、(2)でそれを用いてもう一組の合同を証明する問題。(1)の1組目の三角形の合同の証明が穴埋めとなり、今までにない出題形式となった。(2)の証明は、「等しい辺から等しい辺をひいた辺の長さは等しくなる」ことを示す内容だった。今後も穴埋め証明の出題が続くとなると、数学が苦手であっても、ある程度証明に触れていく必要がある。

大問6 関数

例年通りのグラフを使った応用問題であった。(1)(2)は関数の式に座標を代入することで必要な値を求めていく基本的な内容であった。(3)については、昨年度は正答率が8.2%と易しめの問題であったが、本年度は「三平方の定理」を用いて座標を求める必要もあり、難易度は高まった。

大問7 空間図形

例年通りの空間図形の問題。中3二学期後半以降に習う「相似な図形」「三平方の定理」を使う問題であり、3学期からの期間でどれだけ問題に慣れるかが鍵になる。(2)①②は、該当する面を平面で捉え、直角二等辺三角形の存在に気づけるかが鍵となる問題である。また、(2)②は、3辺の長さがわかる三角形の高さを求める必要があり、空間図形を把握する能力だけでなく、解き方の知識も求められる問題であった。

英語

大問構成は例年同様、大問1がリスニング、大問2が文法問題、大問3が自由英作文、大問4が対話文、大問5が長文であった。全体としてリスニングで流れる長文や対話文・長文の文章難易度がやや下がった。生徒は読みやすかったと思うが、反面、問題は難化した。特に大問3・4・5で出題された自由英作は難易度が非常に高く、普段からしっかり英語を使って自分の考えを表現する訓練をしていないと正解は難しかったのではと思われる。

大問1 リスニング

放送中に流れる英単語や文法のレベルのほとんどが中1・中2レベルであったため、受験生は聞き取りやすかったと思われる。タブレットなどを上手く活用し、普段から英語のリスニングに慣れていけば解けるだろう。

大問2 文法問題

(1)~(3)ともに、教科書内容をしっかり普段から学習していれば、それほど難しい問題ではない。学校で習った内容に関して手を抜かずにしっかり学習することが大切である。

大問3 熟語・自由英作問題

例年同様、会話の流れから空欄に当てはまる英語の文章を自分で考えて書く問題が出題された。昨年までは難しく考えず、自分で書けるレベルの文章を書けば良かったが、今回は「8語以上」という条件が増えたことで、一気に難易度が上がった。普通に文章を作ろうとすると8語以上になかなかならないので、接続詞を使って文章を増やすなど工夫が必要。英語が苦手な生徒は書けなかったと思われる。

大問4 対話文

テーマは「日本と外国の睡眠時間の比較」。文章量は例年通りだが、使用されている単語の難易度が下がったことで読みやすくなっている。問題も、(1)~(4)までは難易度は高くない。しかし、(5)と(6)の自由英作問題は難易度が非常に高く、自分の伝えたいことを英文で書く訓練をしていなければ正解は難しい。特に(5)は本文の後ろから7行目がヒントになっているが、そのまま書き抜くと✖になってしまうので、本文中で使われた「bring」

を「get」に変えて文章全体を適する形にしなければならない。

模試などではこういった問題は全く出てこなかったため、英語が得意な生徒でも正解できた人は少なかったと思われる。

大問5 長文

テーマは「日本の掃除文化」。例年に比べ文章量が30%ほど少なかったため、大問4で多くの時間を消費しなければしっかり文章を読むことができ、そうなれば(1)~(5)の⓵までは問題無く解くことができる。ただ、(5)の➁と(6)は難易度が高く、特に(6)はここでも「8語以上」という条件が与えられた自由英作のため、書けなかった生徒もいたと思われる。

全体として、高難易度の問題は約15点分あり、上位高校を目指すのであればこういった問題を解けるようにしていくために「自分の意見を英語で表現する訓練」「それらを行うために単語や文法を当たり前にできる状態にする」ことが大切になってくる。

理科

1.全体分析

大問数に変化はなく、これまで通り大問1・2が生物分野、大問3・4が地学分野、大問5・6が化学分野、大問7・8が物理分野からの出題となっている。およそ半分が基礎事項を問う問題だが、少数の計算問題でしっかり差が出る難易度なっている。記述問題は全て指定語句が存在し、書きやすくなっているともとれる。一方で、「実験結果を正確に読み取る力」や、「実験内容を別視点から考察できる力」が強く求められる問題内容が多く見られた。ただ基礎事項を暗記するのみでなく、蓄えた知識を触れたことのないようなタイプの実験にどう利用されるのか、様々なパターンの問題に触れる必要がある。

2.大問1・2(生物分野)

大問1は「生物の成長と細胞の変化」、大問2は「消化と吸収」からの出題であった。特に大問2は2年連続で中2「動物のからだのつくりとはたらき」からの出題となっている。どちらも基礎事項を問う問題が多いが、大問1(4)➁では細胞分裂時の細胞の増え方に注目した計算問題が出題されている。また大問2では(3)で「実験の見直し」という視点の空欄補充問題や、(4)で実験結果から粒子の大きさを比較する問題が出題されている。実験自体は問題集でも良く出題されているタイプであるため、落ち着いて正確に実験結果を読み取れるかが重要となる。

3.大問3・4(地学分野)

大問3は「火山の活動と火成岩」、大問4は「前線・大気の動きと日本の天気」からの出題であった。特に大問3は3年連続で中1地学分野からの出題となっている。大問3は基礎事項を問う問題がほとんどであったが、(4)は教科書の細かい所まで読んでいなければ正答することが厳しい問題となっている。大問3においても、問題集等でよく出題されている問題となっている。(4)では台風の特徴をきちんとおさえているうえで、表の結果と的確に合わせていく必要があるような問題であった。

4.大問5・6(化学分野)

大問5は「気体の性質」、大問6は中2「化学変化と原子・分子」と中3「化学変化と電池」の複合問題であった。特に大問5は4年連続で中1化学分野からの出題となっている。大問5に関しては、実験内容と実験結果の読み取りに注意が必要。決めつけではなく、あくまで実験結果を正確に読み取り、持っている知識に当てはめていくことが必要である。また(5)では「今回と異なる実験方法で確かめるとしたら」という切り口での考察が求められている問題となっている。大問6は中2の化学変化に関する基礎事項を問う問題が多い。(5)でグラフを利用した計算問題が出題されており、残った気体の体積と問題文2行目後半の内容から状況を的確に判断し、計算していく必要がある。

5.大問7・8(物理分野)

大問7は中1「力の世界」、大問8は「静電気と電流」からの出題となった。特に大問8は2年連続中2物理分野からの出題となっている。大問7については計算問題も出題されているが、基礎的な内容となっている。ただ、力の種類とはたらき方については詳しく学習しておく必要がある。大問8についても、基礎事項を問う問題が多い。(4)を正答するためには、教科書に隅々まで目を通しておく必要がある。

社会

例年と同じく、地理・歴史・公民それぞれ大問2つずつ、計6題構成だった。昨年度からの大きな出題形式による変更はなかった。取り組み方としては教科書があれば十分対応可能。多少の細かな知識が要求される問題もあるが、よほどの高得点でも意識しない限りは基本的なことを繰り返す勉強を積み重ねていけばOK。

大問1 世界地理

今年度は東京を中心としたメルカトル図法と正距方位図法による世界全図が用いられた。記述問題のみ指定語句と「持続可能な開発」という言葉から地理的視点に置き変えての解答が求められるが、他は一般的なもので、該当範囲を学習した直後である中学1年生でも十分に対応可能。取りこぼしなく正解していきたい。

大問2 日本地理

今年度は中部地方。各都道府県のイメージ(全国的に有名な特産品、上位出荷物など)が固まっていないと意外と苦戦するかもしれない。逆に言うと知識面だけでもやや細かいところまで抑えておけばあっさり解けてしまうという側面も感じられた。茶畑の地図記号やアルミニウムの生産が細かい知識に当たると思っているがそれも「牧之原」の地名や「サッシ」の言葉に反応できれば対応可能。

大問3 歴史(古代~近代)

古代~近代の金銀銅史のカードをもとにした問題。やや細かい設問が(1)の金印出土県、難解に当たる問題が(7)の記述問題あたりか。残りの5問は地理同様、基礎知識の確認程度。記述問題以外は確実に押さえておきたい所である。ただし、記述問題は資料から「金の流出」が読み取れて、記述化できなければいけないことを考えると、相当な難易度と言えると考えられる。

大問4 歴史(近現代)

近現代の年表を用いた問題。記述問題が必須語に対して「ではなく」と逆説的に解答に用いるところさえ気を付ければいずれも基礎的な問題。年代整序も選択肢自体はどこででも学べる範疇のものとなっている。様々な資料とともに出題されているが教科書のみでも十分に対応可能。

大問5 公民(経済分野)

地域の様子を伝える発表原稿を用いた問題。他の設問同様、選択問題、用語を答える問題に関しては教科書で十分に対応可能。記述問題に関しては「エシカル消費」などの難解な言葉が並ぶが必須語をもとに一般常識的な視点を持てば知識はなくても資料内容から解答が推測できてしまう程度。ただし、このような記述問題の場合、知識の詰込みでは対応できない生徒が現れる可能性がある。

大問6 公民(憲法、政治分野)

班ごとの学習課題をもとにした問題。(4)の設問で具体的な事例を用いて問題の難易度を上げている様子が見て取れるが、それ以外は他と同様、教科書を用いて基礎的内容の理解ができていれば完答も十分にできると思える。

※難易度が格段に下がった印象。どちらかというと中学受験における適性検査の問題構成に近くなった感じがする。一問一答程度の知識でも十分に対応可能だが、知識が追い付いていなくとも資料等から答えを推察することが可能な問題がいくつか見受けられたからだ。今後も資料を基にした柔軟な思考力を求められる問題は増加傾向にあると思われる。また、難易度も上がってくるかと思われるので知識の充実とそれを生かす力の双方を身に着けるような勉強を心がけたい。

※難易度が格段に下がった印象。どちらかというと中学受験における適性検査の問題構成に近くなった感じがする。一問一答程度の知識でも十分に対応可能だが、知識が追い付いていなくとも資料等から答えを推察することが可能な問題がいくつか見受けられたからだ。今後も資料を基にした柔軟な思考力を求められる問題は増加傾向にあると思われる。また、難易度も上がってくるかと思われるので知識の充実とそれを生かす力の双方を身に着けるような勉強を心がけたい。